歯ぐきの腫れや出血、それは歯周病かも?

大切な歯を失う前に、お早めの治療を。

歯周病治療とは?

歯周病とは、歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている『歯周病菌(細菌)』に感染し、引き起こされる炎症性疾患です。

歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が行き届かないでいると、そこに多くの細菌が停滞し(歯垢の蓄積)歯肉の辺縁が「炎症」を帯びて赤くなったり、腫れたりします。

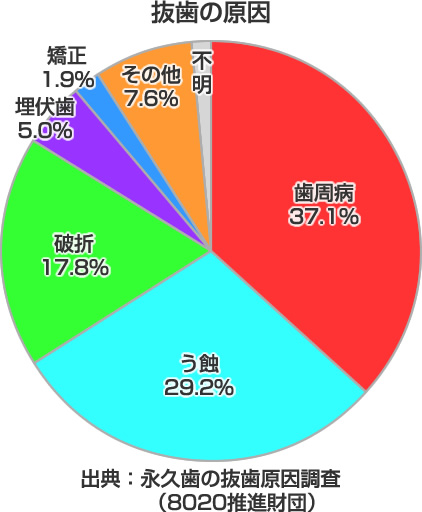

症状が悪化すると、歯肉から出血したり、歯が抜けてしまうこともある病気で、日本人が歯を失うもっとも大きな原因であります。

歯周病とともに、耳にする言葉として「歯槽膿漏(しそうのうろう)」があります。

歯槽膿漏とは字のごとく、「歯周組織から膿(うみ)が出る」症状のことで、歯周病の一症状である歯周炎と同じ意味で用いられています。

歯周病が影響する病気

- 誤嚥性肺炎

- 口腔周囲の細菌が唾液などを介して気道に入ることによって起こる肺炎で、歯周病の原因菌が入り込んで起こることがもっとも多いとされます。

肺炎は、日本における死因の第4位で、患者さんの90%以上が65歳以上の方です。 - 血管障害性疾患(脳梗塞・心筋梗塞)

- 歯周病の原因菌などの刺激により動脈硬化が促進される可能性があり、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす原因となることがあります。

また、動脈硬化が起こった部位から歯周病菌が検出されることが明らかになっています。 - 早産・低体重児出産

- 切迫早産の妊婦の場合、高頻度で歯周病菌が検出され、関連性が注目されています。また歯周病の原因菌は血中に入り、胎盤を通過して胎児に直接的な感染を起こすおそれがあると考えられています。

また、中等度以上に進行した歯周炎をもつ母親は、そうでない母親より早期低体重児を出産するリスクが高いことが報告されています。 - 糖尿病

- 歯周病の原因菌の感染によってインスリンの働きが邪魔されてしまい、糖尿病を悪化させる可能性が報告されています。

また、歯周病の治療を行うことで、血糖値が改善することがあることも分かってきています。 - その他の疾患

- その他にも、日常的な菌血症、慢性腎臓病、骨粗しょう症、関節リウマチ、非アルコール性脂肪性肝炎などの発症、進行に影響を与えるという報告がある。

歯周病治療

歯肉の健康状態を確認するための検査を行います。

歯石は細菌たちが増殖する足場となります。

歯石とまわりについている細菌をあわせて除去します。

歯周病のリスクの高い方は、さらに歯肉の中の細菌や歯石を除去していきます。

歯周病の治療は、虫歯の治療とちがって、削って詰めたりすることにより1回で変化が確認できるというようなものではありません。

悪くなる原因を減らして、自分自身の体の治癒能力によって徐々に治っていくといったものです。

ご自身でのケアが大切になってきます。

歯磨きにもコツがありますので、アドバイスをさせていただきます。

歯周病の治療後について

歯周病治療は、歯科医院での治療が終わった時からが、本当の意味での治療のスタートになります。

今まで歯科医院で続けてきた歯周病治療を、生かすも殺すも治療後の自己管理が大切になります。

歯科医院で行ってきた治療は、歯周病治療のほんの一部を手助けしたにすぎません。

歯周病治療で何よりも大切なことは、患者様が行う毎日の正しいブラッシングと歯科医院での定期的な検査とクリーニングなどを行っていく事なのです。

歯周病は自覚症状が現れにくいので油断しがちですが、自己管理をしっかり行わないと、確実に歯周病は再発してしまいます。

当院では、定期的な検診をされる事をお勧めいたします。

定期検診は、患者様のお口の状態により違いがありますが、6ヵ月に1度の検診をお勧めします。

歯周病は、実は30歳以上の人が歯を失う一番の原因なのです。

歯周病は、実は30歳以上の人が歯を失う一番の原因なのです。